私有地や駐車場に突然現れた放置車両を勝手に撤去すると損害賠償のリスクも!「放置車両を撤去するのは違法ですか?」と判断にお困りのあなたへ、安全かつ迅速に問題を解決するための完全ガイドです。法的根拠から初期対応、所有者特定、費用、そして未然防止策まで徹底解説。警察への連絡方法、内容証明郵便の書き方、所有者不明時の対処法も網羅。泣き寝入りせず、専門家と連携して確実に放置車両を処分しましょう。

このページのコンテンツ一覧

なぜ放置車両を勝手に撤去してはいけないのか?

自力救済禁止の原則とは?

放置車両を自分で撤去する行為が違法とされる根拠は、日本の民法における「自力救済の禁止」という原則に基づいています。この原則は、法律に基づかない強制的な権利行使を禁止するもので、たとえ正当な理由があったとしても、自らの手で問題を解決することは厳しく制限されています。例えば、自分の私有地に放置車両があった場合でも、それを無断で撤去することは法律に反する可能性があります。このルールは、法的な秩序を守り、トラブルの拡大を防ぐ重要な役割を担っています。

他の人の財産を勝手に処分することのリスク

放置車両のように、明らかに迷惑な存在でも、それが他人の財産である以上、勝手に処分することは大きなリスクを伴います。車両には所有権が存在し、無断で動かしたり処分したりすれば、その所有者から損害賠償請求を受ける可能性があります。また、車の中に重要な物品や記録が残されている場合、それらが紛失した場合も責任を問われることがあります。さらに、公道や私有地を問わず、他人の財産に手を出す行為は信頼を損なうばかりでなく、トラブルの悪化につながります。

損害賠償請求や刑事罰の可能性

放置車両を自分の判断で撤去する行為は、損害賠償請求や刑事罰に発展する場合があります。損害賠償では、車両に対する物損だけでなく、所有者が受けた精神的苦痛や時間的損失が加算されることもあります。さらに、無断で車両を移動・処分した場合、「窃盗」や「器物損壊」などの刑法に触れる可能性があります。実際にこうしたケースで高額な賠償金や刑事責任を問われた例もあるため、「所有者の許可なく撤去しない」という原則を厳守することが重要です。放置車両に対する正しい対応をするためには、まず法律の枠組みを理解し、安全で確実な手順に従う必要があります。

放置車両に困った時の初期対応:まず何をすべきか

警察への連絡:事件性の確認と記録

放置車両が発見された場合、まず行うべきは警察への連絡です。放置車両が私有地や公道に存在する場合、事件性があるケースも考えられるため、専門機関による確認が必要です。警察に通報することで、車両が盗難に関わるものかどうかの調査も行われます。また、この段階で放置状況について記録を取っておくことが重要です。訪問した警察官が状況を確認し、正式な記録が残ることで、その後の手続きがスムーズに進みます。

放置車両の状態を詳細に記録する(写真、日時、場所など)

次に、放置車両の状態を徹底的に記録することが必要です。具体的には車両の写真を撮影し、撮影日時や位置情報をメモとして残します。この記録には、車両のナンバープレート、車体の外観、放置されている場所の周辺状況も含めます。この情報は後々、所有者を特定する際や法的な手続きを進める際に非常に役立ちます。また、記録を取る際には、他人の財産に対する無断接触を避けるよう注意し、民法上の義務に反しない範囲で行うことが重要です。

周辺への影響と証拠保全

放置車両が原因で周辺環境にどのような影響を与えているかを確認し、証拠を保全することも初期対応の一環です。例えば、放置車両が通行の妨げになっている、地域の景観を損なっている、あるいは衛生面で問題を引き起こしている場合があります。これらの影響を写真や動画で記録し、詳細にメモを残すことで、後の対応で有用な証拠として活用できます。また、近隣住民や関係者から状況を聞き取ることも、正確な証拠を確保するために役立ちます。

放置車両の所有者を特定

普通自動車の場合:運輸支局での登録事項等証明書の取得

放置車両の所有者を特定するためには、まず運輸支局で登録事項等証明書を取得する必要があります。この証明書には、車両の所有者や住所などの登録情報が記載されています。所有者を明らかにすることで、適切な手続きを進める第一歩を踏み出せます。

必要な書類と情報(ナンバープレート、車台番号、身分証明書)

登録事項等証明書を取得する際には、いくつかの書類や情報が必要です。具体的には、以下のものを準備してください。

- 車両のナンバープレート番号

- 車台番号

- 申請者の身分証明書

これらの情報が揃っていることで、車両の登録情報を円滑に調査することができます。また、事前に車両の放置されている状況や場所を記録しておくと、手続きがさらにスムーズになります。

情報開示の条件と注意点

運輸支局で情報を開示してもらうためには、特定の条件を満たす必要があります。具体的には、車両が不法に私有地や公道に放置されている場合や、正当な理由がある場合に限られます。また、取得した情報は放置車両の撤去にのみ使用し、不適切な目的で利用しないことが重要です。なお、個人情報保護の観点から、開示手続きには厳格な確認が行われるため、準備段階で不備がないよう十分に確認してください。

軽自動車の場合:軽自動車検査協会での検査記録事項等証明書の取得

軽自動車に放置車両が該当する場合は、軽自動車検査協会で検査記録事項等証明書を取得する必要があります。この証明書は普通自動車と同様に、軽自動車の所有者情報を確認するための重要な書類です。

必要な書類と情報(ナンバープレート、車台番号、放置状況を示す書類)

軽自動車の場合でも、以下のような情報と書類が必要になります。

- 軽自動車のナンバープレート番号

- 車台番号

- 放置車両の状況を説明する書類(写真、経緯を示す記録など)

特に放置状況を示す証拠を明確に準備することが重要です。これにより、自分の私有地や駐車場に放置された場合でも、協会側での手続きがスムーズに進みます。

情報開示の条件と注意点

軽自動車の場合も情報開示の条件が定められており、私有地や公道への無断放置が確認された場合などに手続きが可能です。証明書を取得した後は、所有者特定の責任を持って対応し、情報を他の目的に使用することは避けてください。民法や関連する規則に従い、適切な対処を心がけましょう。

ナンバープレートがない放置車両の所有者調査

ナンバープレートがない放置車両に関しては、所有者特定が非常に困難になる場合があります。このような場合、警察に相談することが最優先です。路上や私有地に放置されている場合、車体番号や車両の特徴を基に調査が行われることがあります。

しかしながら、ナンバープレートが存在しない車両は違法性が高いケースが多いため、慎重に対応する必要があります。このような車両に直ちに手を加えず、関連機関との連携を図ることが安全かつ合法的な解決への近道です。

放置車両の所有者への連絡と撤去要請

連絡を取る際の注意点:直接交渉は避ける

放置車両が私有地や公道に放置されている場合でも、所有者に直接交渉を試みることはトラブルの原因になる恐れがあります。特に、感情的な対立が生じたり、不適切な言動で相手にプレッシャーを与える形になれば、法的に問題とされる可能性もあります。このようなリスクを避けるためには、法的手順に則って冷静かつ適切に対応することが大切です。手続きの一環として専門家や第三者を介する方法を検討するのが安全です。

内容証明郵便での撤去要請:法的効力と記載事項のポイント

放置車両の所有者に撤去を要請する場合、内容証明郵便を利用すると効果的です。内容証明郵便は、その内容と発送日時が公的に証明されるため、所有者との間で「通知した・通知していない」のような水掛け論を回避することができます。そして、この方法は放置車両の撤去に向けた重要な一歩として認識されます。

文面には以下の情報を記載することが推奨されます:

- 放置車両の詳細情報(車種、ナンバープレート、放置場所など)

- 放置されている状況(いつから、どのように発見されたかなど)

- 撤去を求める理由(私有地や公道に放置されていることによる影響)

- 撤去の期限

- 期限を過ぎた場合に取る可能性のある法的措置

これにより、明確な撤去要請を所有者に伝えつつ、法的トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

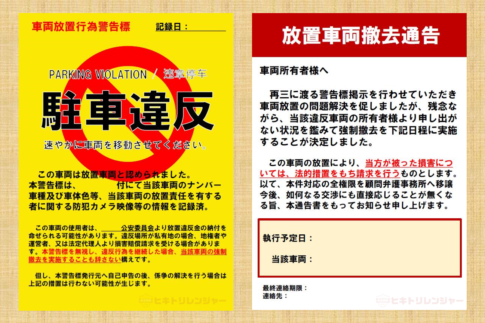

警告書の作成と掲示:記載すべき内容と注意点【例文紹介】

放置車両に対して所有者への通知が難しい場合や、内容証明郵便を送る前段階として、警告書を作成して車両に掲示する方法があります。この方法は所有者に対する通知手段として有効で、周辺住民にも放置問題に適切に対応していると示す効果があります。

警告書には以下の内容を含めると良いでしょう:

- 「放置車両につき警告」といったタイトル

- 放置車両の発見日時と場所

- 撤去期限(例:「〇年〇月〇日までに撤去してください」)

- 撤去が行われない場合の可能な法的手続き(例:「撤去がなければ法的措置を検討します」)

- 連絡先情報(管理者または関係機関の連絡先)

掲示する際は車両の破損防止や所有者のプライバシーに配慮し、周囲に迷惑をかけない方法で貼り付けることが重要です。

所有者が不明、または撤去に応じない場合の法的手段

簡易裁判所への訴訟:所有権移転または強制執行

訴訟の流れと必要書類、費用

放置車両が私有地に放置され、所有者が不明または撤去に応じない場合、簡易裁判所への提訴が必要になります。簡易裁判所では、所有権移転や明け渡し請求を行い、合法的な撤去手続きを進めます。

まず、訴訟を起こす際には、以下の書類を準備します:

- 放置車両に関する詳細情報(ナンバープレート、車台番号など)

- 現状を記録した証拠資料(写真、動画、日付入りの記録など)

- 所有者への連絡履歴や警察への相談内容の記録

訴訟にかかる費用は、手続き費用や収入印紙代が含まれ、一般的に数万円程度です。ただし、ケースによっては弁護士費用が別途必要になる可能性があります。

弁護士に相談するメリットと費用の目安

弁護士に相談することで、放置車両の撤去手続きが円滑かつ適法に進められる可能性が高まります。特に、民法や自力救済禁止の原則に基づいて、正当な手段を確保するためには専門知識が欠かせません。

弁護士に依頼する場合の費用は、事件の内容や地域によりますが、相談料が1万円~2万円、訴訟代理費用が10万円~20万円程度が相場です。撤去にかかる費用とのバランスを考慮しながら、弁護士を利用することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

無主物先占の原則とは?適用されるケースと注意点

民法では、「無主物先占」というルールが存在します。これは、所有者が存在しない物に対して最初に占有した人物がその所有権を取得できるという原則です。しかし、この原則を活用して放置車両を処分することは非常に慎重に行う必要があります。

無主物先占が適用されるためには、以下の条件が満たされることが求められます:

- 所有者が完全に不明であること

- 警察や関係機関に所有者を探す努力を行い、その記録があること

所有者が判明する可能性がある場合や相手から損害賠償請求を受けるリスクを考えると、この方法による撤去は基本的には避けるべきです。誤った適用は違法行為となってしまう可能性があるため、専門家に相談することをお勧めします。

強制執行の手続きと流れ

所有者が撤去に応じず、自主的な解決が困難な場合、裁判で強制執行の申し立てを行うことが必要となります。強制執行とは、裁判所の判断に基づき第三者機関を用いて問題を解決する手続きです。

強制執行の手順は以下の通りです:

- 裁判所で所有権移転や明け渡しの判決を得る

- 判決確定後、執行文付き判決書を取得

- 執行官に申し立てを行い、専門業者と協力して車両を撤去

強制執行には、追加で撤去費用や手続き費用が発生するため、適切な予算を準備しておくことが重要です。また、強制執行を依頼する際には裁判所指定の執行官を用いる必要があるため、事前に裁判所に問い合わせることでスムーズに進められるでしょう。

放置車両の撤去を巡るトラブルは、慎重に法的手続きを進めることが望ましいです。自力で対応せず、公正かつ安全な手段を利用することが、最終的な問題解決につながります。

放置車両の撤去にかかる費用相場と内訳

撤去費用の目安:レッカー費用、手続き費用など

放置車両を撤去する際には、主にレッカー代や手続きにかかる費用が必要となります。レッカー費用は、車両の大きさや運搬する距離に応じて変動しますが、一般的には数万円から十数万円程度が相場です。

例えば、軽自動車や普通乗用車の場合、5万円~10万円程度の費用がかかることが多いです。

また、放置車両の所有者特定や法的手続きに必要な書類を取得する費用も考慮し、さらに数千円から数万円程度が加算されることがあります。これらを含め、総額で10万円前後を想定することが一般的です。

追加費用が発生するケース(車両の状態、特殊な状況)

車両の状態や周囲の状況によっては、さらに追加費用が発生することがあります。

例えば、車両が長期間放置されている場合、タイヤがパンクしていたり、草木で覆われていることがあります。この場合、車両の引き出しやタイヤ交換などの対応費用がかかります。

そのほか、私有地内で撤去を行う場合は、作業スペースの確保に費用がかかることがあります。また、公道上の放置車両の場合は、自治体や警察への手続き費用が別途発生する可能性があります。これらの費用が追加で数万円以上になるケースもあるため事前に確認が必要です。

費用を抑える方法:廃車買取業者の利用

費用を抑えるためには、廃車買取業者を利用するのが効果的です。廃車買取業者は放置車両を買い取った後、自社でリサイクルや部品の再利用を行うため、撤去費用が実質ゼロになる場合もあります。

また、年式が新しい車や再販価値のある車の場合、買取価格がつくこともあります。

例えば、中古車買取業界の大手企業では、手続き代行サービスが無料提供されることがあるため、費用を大幅に削減できる可能性があります。ただし、業者によって対応やサービス内容が異なるため、事前に複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討するのが良いでしょう。

自治体の撤去支援制度について

一部の自治体では、放置車両の撤去に関する支援制度を設けている場合があります。この制度では、費用の一部または全額を自治体が負担してくれるケースがあります。

例えば、自治体の管理する公道上にある放置車両については、まず自治体に通報することで適切な処理を進めてくれることがあります。

しかし、私有地内の放置車両については個人の責任で対応を求められることが多いため、自治体の支援が受けられるかどうかは事前の確認が必要です。自治体の公式ウェブサイトや窓口で情報を収集し、該当する場合は申請を行うと良いでしょう。

ケース別の放置車両への対応

個人の私有地(駐車場、庭など)

放置車両が個人の私有地、たとえば自宅の駐車場や庭に置かれている場合は、勝手に撤去することは法律で禁じられています。これは、自力救済禁止の原則に基づくもので、たとえ敷地に無断で入り込まれたとしても、車両撤去を強行すると損害賠償やトラブルになる可能性があります。

まずは警察に相談し放置車両の状況を報告しましょう。事件性がある場合、警察が対応に乗り出すこともあります。また、所有者の特定が必要になるため、放置された車両の情報(ナンバープレートや車体番号)を確認して必要な証拠を保全してください。加えて、張り紙を利用して所有者に撤去を要請することも有効です。一方で張り紙内容は冷静かつ丁寧に記載し、感情的な表現を避けることが重要です。

企業の私有地・管理地(駐車場、事業所内など)

企業の私有地、たとえば社員専用駐車場や事業所敷地内で放置車両が見つかった場合も、法的に注意が必要です。企業の場合、従業員や取引先の車両である可能性があるため、まず関係者に確認することが重要です。それでも所有者が不明な場合や撤去に応じない場合には、警察へ相談し、所有者を特定する手続きに進むことがおすすめです。

張り紙で車両撤去を要請する場合は、具体的な撤去期限を示し、管理者としての責任感ある対応を明確にすることが求められます。万が一、事業活動に影響が及ぶような緊急事態では、専門の法律家や撤去業者に相談することも選択肢の一つです。

公道上の放置車両:警察・自治体への通報

公道上に放置車両がある場合は、個人の私有地のケースとは異なる対応が求められます。公道上の車両管理は主に行政や警察が責任を負っており、まず警察に通報して事件性があるかどうかを確認してもらう必要があります。場合によっては違法駐車として処理されることもあります。

また、自治体によっては放置車両撤去のための特別な手続きが用意されていることもあります。地域の条例に基づく通報手順や撤去手続きを確認し、必要な行動を取りましょう。

この場合、放置された車両が交通の妨げになる、または長期間そのままにされると地域の安全や景観に影響するため、早期対応が重要です。

放置車両と違法駐車の違いと対応

放置車両と違法駐車は似ているようで異なる概念です。違法駐車は短時間の駐車違反である一方、放置車両は長期間にわたり動かされない状態を指します。違法駐車は警察がすぐに取り締まりますが、放置車両の対応は所有者特定や法的手続きを伴うため、時間がかかるケースが多いです。

放置車両の場合、まずは所有者確認の手続きが優先され、それでも解決しない場合は裁判所への提訴が必要になることもあります。違法駐車と放置車両を見分けるためには、車両が何日間その場所に放置されているか記録することが重要です。

また、どちらのケースでも証拠を残すことが求められるため、写真や日時、メモなどで状況を詳しく記録しましょう。それにより、後々の解決手続きをスムーズに進めることができます。

放置車両の撤去期間「問題解決までの道のり」

各手続きにかかる期間の目安

放置車両の撤去には、各手続きを順番に進める必要があります。そのため、問題解決までにかかる時間は状況や手順に応じて異なります。まず、警察への通報後、事件性がないと判断されれば、次に所有者の特定作業を進めます。この過程では普通自動車の場合、運輸支局での登録事項等証明書の取得に約1~2週間程度かかるケースが一般的です。軽自動車の場合も同様に軽自動車検査協会での手続きに数日から1週間程度が必要とされます。

所有者特定後、連絡や交渉を進める段階では、相手の応答速度や協力態度によって期間が変わります。スムーズに進行した場合でも、1~2週間は見込む必要があります。一方で、所有者が応じない、もしくは連絡が取れない場合は、簡易裁判所への提訴や強制執行手続きを進める必要があります。これらの法的手続きには数か月以上かかる場合も多いため、撤去までに少なくとも3~6か月程度を要することがあります。

また、所有者が不明の場合は、遺失物法のルールに基づき、警察または自治体を通して手続きを進める必要があり、こちらも3か月程度を要することが一般的です。さらに、車両撤去後の費用の確認や行政手続きを含めると、問題解決までの総合的な期間として数か月から半年以上かかる場合もあることを念頭に置いておくべきです。

早期解決のためにできること

問題を迅速に解決するためには、効率的な対応が重要です。まず初めに、放置車両の状況を詳細に記録し、警察に速やかに通報することが解決への第一歩となります。写真撮影や放置状況の記録を適切に行うことで、後の手続きをスムーズに進められます。

次に、所有者の特定作業を迅速に行うための手段として、ナンバープレートや車台番号の情報を確実に把握し、必要な書類を準備することが大切です。また、場合によっては、所有者への交渉や連絡段階で内容証明郵便を用いることにより、法的に確実な対応をとることが求められます。この方法は、所有者とのトラブルを最小限に抑えつつ、迅速な解決への道筋を作るのに非常に有効です。

さらに、場合によっては専門家のサポートを受けることも検討すべきです。弁護士や行政書士、撤去を専門とする業者に相談することで、煩雑な手続きにかかる時間を大幅に短縮できる可能性があります。また、放置車両撤去に関する自治体の支援制度を活用することで、時間や費用の負担を軽減できる場合もありますので、一度地域の役所や関係機関に相談することをお勧めします。迅速で正確な対応を意識することで、無駄な時間を省き、早期解決を実現できます。

放置車両を未然に防ぐための対策

警告看板の設置と内容

私有地や駐車場で放置車両の問題を未然に防ぐには、警告看板の設置が効果的です。看板には「無断駐車禁止」や「放置車両は撤去いたします」などの内容を明記し、敷地内に適切に掲示することで、駐車を試みる人に警告することができます。また、法的根拠を強調するために「民法に基づく措置を行います」などの文言を追加するのも有効です。設置する際には、通行人や運転者に見やすい角度や場所に掲示することがポイントです。なお、内容が曖昧であったり、不適切な表現が含まれている看板は効果が薄い場合があるため、具体的かつ簡潔な文言で作成することを心がけましょう。

防犯カメラの設置と効果

防犯カメラを設置することで、放置車両の発生を抑制できるだけでなく、場合によっては車両の所有者を特定する助けにもなります。防犯カメラの存在が抑止力となり、不用意な駐車や放置行為を減少させる効果が期待できます。また、録画映像は万が一のトラブルや法的手続きの際の証拠としても有効です。設置箇所としては敷地の出入口や駐車スペース全体がカバーできる場所が適しています。加えて、「防犯カメラ稼働中」などの注意書きを添えることも、放置車両抑止効果を高める手段の一つと言えるでしょう。

駐車契約書への明記

駐車場を貸し出している場合は、契約書に放置車両に関する条項を明記しておくことが重要です。例えば、「無断駐車や長期放置車両が認められた場合は撤去費用を請求する」や「事前の通告を経て撤去を行う」などの規定を盛り込むことで、トラブルの際に対処しやすくなります。このような条項は、契約に基づき相手方に責任を自覚させるだけでなく、自分の行動も法的に適切であることを証明する基盤となります。契約書を作成する際は、専門家に相談して適切な内容を含めるのが望ましいです。

定期的な巡回と注意喚起

定期的に敷地内を巡回することで、放置車両の発生を未然に防ぎやすくなります。巡回時には駐車スペースを目視で確認するだけでなく、不審な車両や異常を発見した場合にすぐ対応できる体制を整えることが望ましいです。また、地域や利用者に対して無断駐車が問題となる可能性や放置車両の対策について注意喚起を行うことも重要です。例えば、事前に「定期的なチェックを行っている」旨を掲示したり、地域のコミュニティに注意を喚起することで潜在的なトラブルを減らすことができます。

「放置車両 欲しい」というニーズについて【法的観点からの注意点】

無断での引き取りは違法行為

放置車両が欲しいからといって、無断で引き取ることは民法上違法行為に該当します。他人の財産である車両を勝手に持ち去れば、窃盗罪や占有離脱物横領罪に問われる可能性があります。また、放置されているからといってその車両が無主物(所有者がいない物)とみなされるわけではありません。特に私有地や公道上に放置された車両については、所有権が第三者にある場合がほとんどであり、法律に基づかない行為は重大なリスクを伴います。

合法的に入手するには:所有者との交渉

放置車両を合法的に手に入れる唯一の方法は、車両の所有者を特定し、正式な手続きのもとで譲り受けることです。そのためには、まず警察や運輸局で所有者が誰であるかを確認します。その後、所有者に連絡を取り交渉を行います。この際、譲渡に関する契約書を作成することが必要です。特にナンバープレートや車台番号の確認を怠ると後々トラブルになる可能性がありますので、慎重に手続きを進めましょう。

部品取りや趣味利用のリスク

放置車両を部品取りや趣味利用のために引き取ることも注意が必要です。特に、車の状態が悪い場合や車検切れの車両を使用するには多くの手続きと費用が発生します。また、所有権が適切に移転されていない場合は、法的な紛争に発展する恐れがあります。さらに、放置車両には廃棄物としての処理が求められる場合もあり、不適切な処理をすると廃棄物処理法に違反することになります。欲しいという思いだけで行動せず、法律や手順を十分に理解した上で計画を立てることが重要です。

まとめ

弁護士、行政書士、専門業者の選び方と役割

放置車両の撤去を安全かつ適法に進めるためには、専門家の力を借りることが重要です。弁護士や行政書士、専門業者にはそれぞれ異なる役割がありますので、状況に応じて適切に選ぶ必要があります。

弁護士は、放置車両の所有者が撤去に応じない場合や法的トラブルが発生した場合の交渉や訴訟手続きをサポートしてくれる専門家です。特に公道や私有地における違法な放置車両問題では、損害賠償のリスクを回避するために弁護士の知識が不可欠となる場合があります。

一方、行政書士は、所有者の特定に必要な書類作成や手続き代行をサポートします。例えば、登録事項等証明書の取得や内容証明郵便の作成など、必要な手続きに関してスムーズに進めるための支援をしてくれます。

さらに、実際に車両を撤去する場合には、レッカー業者や廃車買取業者という専門業者の力を借りることが一般的です。これらの業者は、車両の状態や状況に応じて迅速かつ適正に撤去を行い、不要なトラブルを回避するためにも欠かせない存在です。

これらの専門家を選ぶ際には、信頼性のある業者や弁護士を見極めることが重要です。口コミや実績、または知人からの紹介などを基に、信頼できるパートナーを選びましょう。

相談窓口の情報

放置車両のトラブルが発生した際、相談窓口を活用することで問題解決への道が開きます。警察署はまず第一の相談先ですが、基本的には事件性がある場合に介入するため、所有者とのトラブルの解決には直接的な支援が限られることがあります。

その場合、自治体の窓口を活用することを検討しましょう。多くの自治体では、放置車両に関する相談窓口を設けており、撤去の際の費用補助制度などを提供している場合もあります。自治体のウェブサイトや地域情報誌で具体的な対応方法を確認すると良いでしょう。

さらに、弁護士会や行政書士会が提供する無料相談窓口も大いに役立ちます。これらの窓口では、放置車両の撤去における法的な疑問点や、必要な手続きについて専門的なアドバイスを受けることができます。

また、放置車両の処分費用を削減する方法として、廃車買取業者の無料査定サービスを利用するのも一つの手段です。これにより、必要な費用を抑えながら問題を解決することが可能になる場合があります。

放置車両の撤去に関する問題は個別の事情によって異なるため、自分に合った相談窓口を早急に利用し、安全かつ法的に適正な方法で解決を図りましょう。

「この車両は〇〇(場所名)に放置されており、〇〇月〇日に確認されました。本日より〇〇日以内に撤去をお願いします。未撤去の場合、法的措置に移行する可能性があります。詳細については〇〇(連絡先)までご連絡ください。」